[リウマチ・骨粗鬆症 外来]

骨粗鬆症の検査方法

骨粗鬆症の検査方法

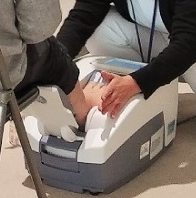

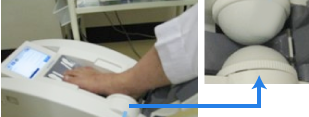

検査では、足のかかとの骨に超音波を通し測定します。放射線を使用しないため被ばくの心配がなく妊娠中の方でも測定可能です。測定時間は5分ほどで、痛みは全くありません。

骨密度検査の流れ

靴下を脱いでもらいます。

装置に足をのせます。

風船の部分から超音波が出ます。

かかとに約10秒間、超音波をあてて終わりです。

その他の検査方法

骨粗鬆症の検査方法には、当院が行っている超音波骨塩(こつえん)測定装置「超音波法」以外にも、「X線を使用する検査」や「骨代謝マーカー」を利用した検査方法があります。

画像検査による骨量(骨密度)測定

X線を使用する検査

[特徴] 精度が高い。放射線被ばくがある。

-

DXA(デキサ)法

2種類のX線をあてて全身(主に背骨、太ももの骨、手首の骨など)の骨量を測ります。もっとも正確な検査です。 -

q-QCT法

CT(コンピューター断像撮影)装置で、手首の骨などの骨量を測ります。被ばく量が大きく、使用頻度はあまり高くありません。 -

X線検査

主に背骨のX線撮影によって、骨の状態や骨折の有無などを確認します。

血液や尿による検体検査

骨代謝マーカー

血液検査や尿検査で、骨がつくられたり溶け出したりする「骨代謝」のバランスを調べます。健康な骨では、古くなった骨が壊される量と新しく作られる骨の量が等しく、骨の量が一定に維持されています。このバランスが崩れ、古い骨を壊すペースが速くなったり、新しい骨を作るペースが遅くなったりすると、骨の量が減り、もろい骨になってしまいます。骨代謝マーカーの高い人は骨量の低下速度が速いことから、現在の骨量にかかわらず骨折の危険性が高くなっています。

骨代謝マーカーは、次のような場合に検査します。

- 薬による治療が必要かどうか決める時

- 使用する薬を決める時(骨を壊すペースが速い場合はそれを抑える薬を、骨を作るペースが遅い場合はそれを助ける薬を選択する)

- 治療の効果を確認する時

各検査により骨粗鬆症が疑われる時、他の病気が原因ではないか(続発性骨粗しょう症)鑑別するため、さらに血液検査を行う場合があります。

男性の骨粗しょう症は、半数近くは続発性骨粗しょう症だといわれています。